「ふるさと納税をやってみよう」と思ったけれど、控除や手続きがよく分からずに挫折してしまった経験はありませんか? 実は、仕組みさえ理解できればとてもシンプルで、実質2,000円の自己負担で豪華な返礼品を受け取れるお得な制度です。

この記事では、ふるさと納税の仕組みや始め方・やり方を図解を交えて誰でもわかるように解説します。

※ 本記事は、以下の公的情報や信頼できる書籍を参考に執筆しています。

- 両@リベ大学長. (2022). 【改訂版】本当の自由を手に入れる お金の大学. 朝日新聞出版.

- 国税庁. (n.d.). No.1155 ふるさと納税(寄附金控除). Retrieved September 28, 2025, from https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm

- 国税庁. (n.d.). ふるさと納税(確定申告特集). Retrieved September 28, 2025, from https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/furusato.htm

- 総務省. (2025, June 24). ふるさと納税に係る指定基準の見直し等(告示・Q&Aの改正). Retrieved September 28, 2025, from https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000144.html

誰でもわかる!ふるさと納税の仕組み

ふるさと納税は、自己負担2,000円で全国の自治体に寄付でき、返礼品がもらえる制度です。

なえちゃん

なえちゃん年収400万円・独身の方を例に見てみましょう!

- 43,600円(上限寄付額)を好きな自治体に寄付する

ふるさと納税は「寄付」という形で自治体を選んでお金を出します。 - 返礼品を受け取る

寄付額の最大30%相当まで返礼品がもらえるので、

→ 43,600円 × 30% = 約12,600円相当の返礼品 - 税金の控除を受ける

寄付額から自己負担2,000円を引いた金額(=41,600円)が、翌年の住民税から差し引かれる。

つまりこの場合、実質2,000円で12,600円相当の返礼品を受け取ることができる!

- 本記事のシミュレーションは 「年収400万円・独身・扶養なし・特別な控除なし」 を前提にした一例です。

- 実際の控除上限額は、住宅ローン控除・医療費控除・生命保険料控除など、個人の控除状況や家族構成によって変わります。

- 控除は「寄附額-2,000円」が翌年の住民税や所得税から差し引かれる仕組みですが、詳細な控除額は住民税の算定方法や所得税率により異なります。

- 最新の情報や正確な控除額は、総務省ふるさと納税ポータルサイト や各種シミュレーションツールで必ずご確認ください。

- 実際の返礼品の内容や評価額は自治体により異なります。

ふるさと納税の簡単4ステップ

ここでは、初めての方でも迷わずできるように「4つのステップ」に分けて流れを解説します。

❶ 上限額を確認する

ふるさと納税には「控除の上限額(=寄付できる額)」があります。年収や家族構成によって変わるので、必ずネットのシミュレーションで確認しましょう。

年収はどの数字を使うの?

シミュレーションに入力する「年収」には、額面の年収(税金や社会保険料が引かれる前の総支給額)を使います。

- 会社員 → 源泉徴収票の「支払金額」が年収です

- 自営業 → 確定申告書に記載する「所得金額の合計」から計算します

※住宅ローン控除やiDeCoなど他の控除がある場合は、シミュレーションの入力欄でチェックを入れると、より正確な上限額が出せます。

❷ 自治体と返礼品を選ぶ

全国どこの自治体でも寄付できます。選び方は大きく2パターンです。

- 応援したい自治体を選ぶ:生まれ育った地域や、災害復興を応援したい自治体など

- 返礼品から選ぶ:お肉やお米、フルーツ、日用品など

寄付先は複数選んでもOKです。ですが、後の手続きを楽にするため、5自治体以内に絞るのがおすすめです。

ちなみに、同じ自治体に何度寄付しても「1自治体」としてカウントされます。

申込は「さとふる」や「ふるなび」などのポータルサイトを利用するのが一般的です。

以前は「寄付額に応じて楽天ポイントなどが付与される」仕組みが人気でしたが、制度の見直しにより、2025年10月1日以降はポータルサイトを経由して付与されるポイントはすべて禁止されました。

寄附に伴いポイント等の付与を行う者を通じた募集を禁止すること。(募集適正基準の改正)【令和7年10月1日から適用】

そのため本記事では、ポイント以外の観点として「申請のしやすさ」や「返礼品のラインナップ」に注目し、特におすすめのポータルサイトを3つ厳選して紹介します。

❸ 寄付して支払う

寄付は通年可能で、その年分にするには12月31日までに決済完了が必要です。

支払いはクレジットカード、PayPay、銀行振込などに対応しています。

寄付の申込時に、控除の申請方法(ワンストップ特例制度 or 確定申告)を選びます。

※ここを正しく理解していないと「寄付したのに控除されない」という失敗につながるので要注意です。

- ワンストップ特例制度が向いているケース

- 会社員などで確定申告が不要な場合

- その年の寄付先が5自治体以内の場合

→ 書類を郵送(またはマイナポータルからオンライン)するだけで済むので、会社員は基本これを選べばOK。

- 確定申告が必要なケース

- 自営業やフリーランスの場合

- 副業収入がある場合

- 医療費控除や住宅ローン控除を使うなど、もともと確定申告が必要な場合

- 6自治体以上に寄付する場合

→ この場合は確定申告を選ぶ必要があります。

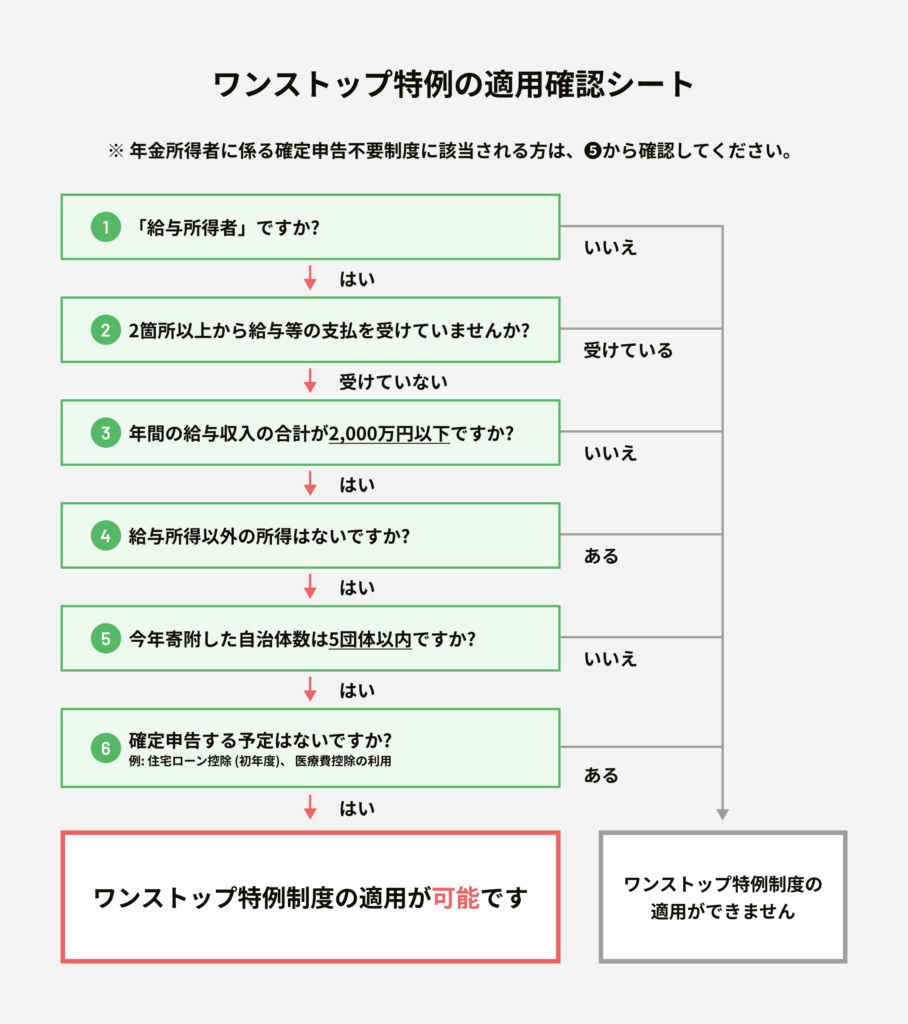

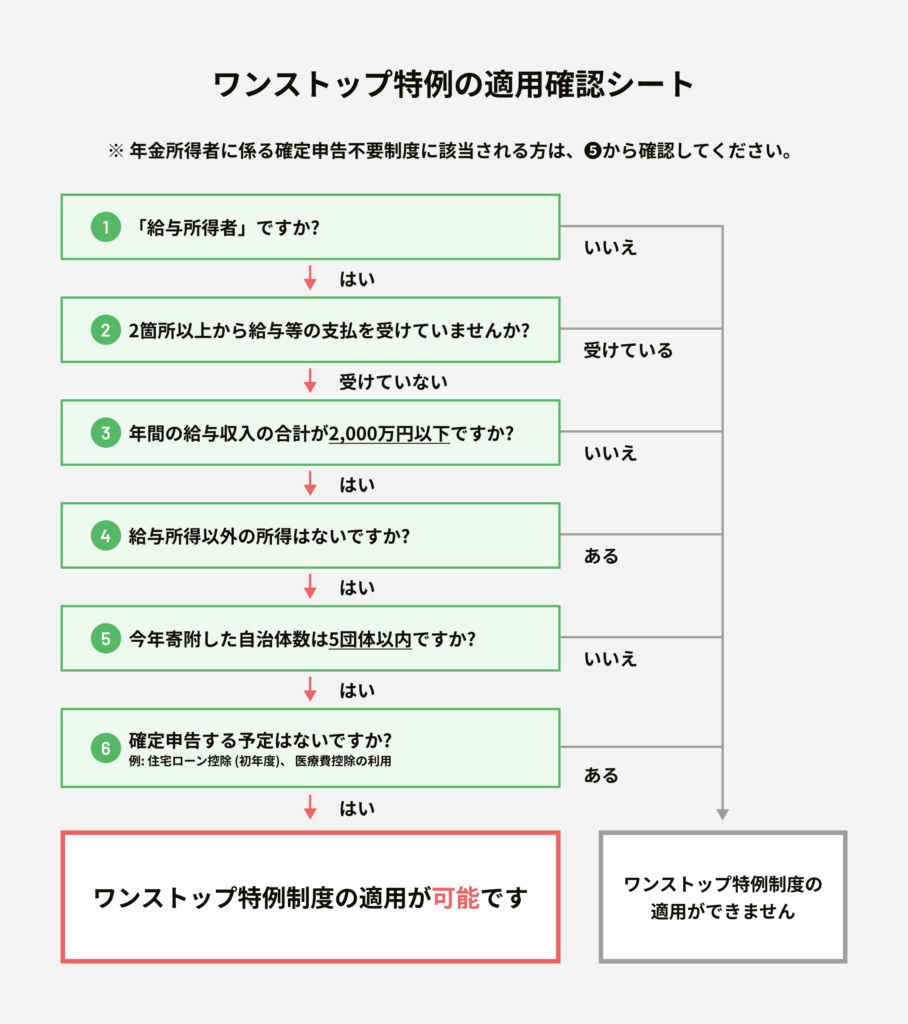

不安なときは「ワンストップ特例の適用確認シート」でチェック

❹ 控除の手続きをする(超重要)

寄付をしただけでは控除されません。必ず申請が必要です。

ワンストップ特例制度の場合

以下のどちらかの方法で手続きを行います。

オンライン申請にはいくつかの方法があり、寄附先自治体がどの方式に対応しているかによって利用できる仕組みが異なります。

主なオンライン申請方法

- マイナポータルを利用する方法

- マイナポータルにアクセスしてログイン

- 寄附情報を入力し、マイナンバーカードをスマホやICカードリーダーで読み取り

- 申請が受理されると、マイナポータル上で通知を確認可能

- 共通オンライン申請システム(例:ふるまど)を利用する方法

- 寄附した自治体が「ふるまど」等の共通システムに対応している場合に利用可能

- ログイン後、寄附情報を入力し、マイナンバーカード等で本人確認を行って申請

- ふるさと納税ポータルサイト独自のオンライン申請サービスを利用する方法

- 楽天ふるさと納税、さとふる、ふるさとチョイスなどが提供するオンライン申請

- 各サイト上で申請手続きを進め、マイナンバーカード認証や本人確認書類アップロードで完結

※ 申請期限は、寄附した翌年1月10日必着です。

※ オンライン申請が利用できるかどうかは寄附先自治体の対応状況次第です。

→ 対応していない自治体の場合は、紙の「申請書+本人確認書類」を郵送する必要があります。

※ 利用可能な方法は、寄附先自治体または利用したふるさと納税サイトの案内で必ず確認してください。

- 自治体から送られてくる 「ワンストップ特例申請書」 に必要事項を記入

- 本人確認書類を添付

- マイナンバーカード(表裏のコピー)

- もしくは通知カード+運転免許証などの写し

- 寄附先自治体に 郵送で提出(翌年1月10日必着)

確定申告の場合

- 寄附先から届く 寄附金受領証明書(またはポータルサイト発行の 寄附金控除に関する証明書)を用意する

- 翌年2月16日〜3月15日の期間に、寄附金受領証明書(または寄附金控除に関する証明書)を添えて、寄附金控除を含めた確定申告を税務署に提出またはe-Taxで行う

注意点:よくある落とし穴

ふるさと納税で損をしないために必ず押さえておきましょう。

本人名義で寄付する

ふるさと納税は、税金を払っている本人名義で申し込む必要があります。例えば夫が税金を払っているのに妻の名義で寄付しても控除は受けられません。

控除上限を超えると損をする

シミュレーションで上限4万円だった人が6万円寄付すると、超えた2万円は控除されず全額自己負担になります。寄付前に必ず上限を確認しましょう。

ワンストップ特例制度の条件に注意

ワンストップ特例は「寄付先が5自治体以内」かつ「確定申告が不要な人」にしか使えません。住宅ローン控除の初年度や医療費控除をする年など、確定申告が必要になる場合はワンストップ特例は使えなくなります。

期限を必ず守る

ワンストップ特例の申請書は翌年1月10日必着、確定申告は翌年3月15日までです。これを過ぎると控除は受けられず、寄付分が全額自己負担になります。

年末の寄付は特に注意

寄付日=決済日として扱われます。クレジットカード決済なら即日ですが、銀行振込は処理に時間がかかる場合があります。12月下旬に駆け込みで寄付すると、翌年扱いになる可能性もあるので注意が必要です。

住所や氏名の変更時は届出が必要

ワンストップ特例を利用したあとに引っ越しや改姓をした場合、自治体に「申請事項変更届」を提出しなければ申請が無効になる恐れがあルので注意しましょう。

まとめ

ふるさと納税は、実質2,000円で豪華な返礼品がもらえるお得な制度です。正しく申請さえすれば損をすることはありません。

せっかく使える制度なので、うまく活用して日常をちょっと豊かにしていきましょう!

コメント